08-04-2023

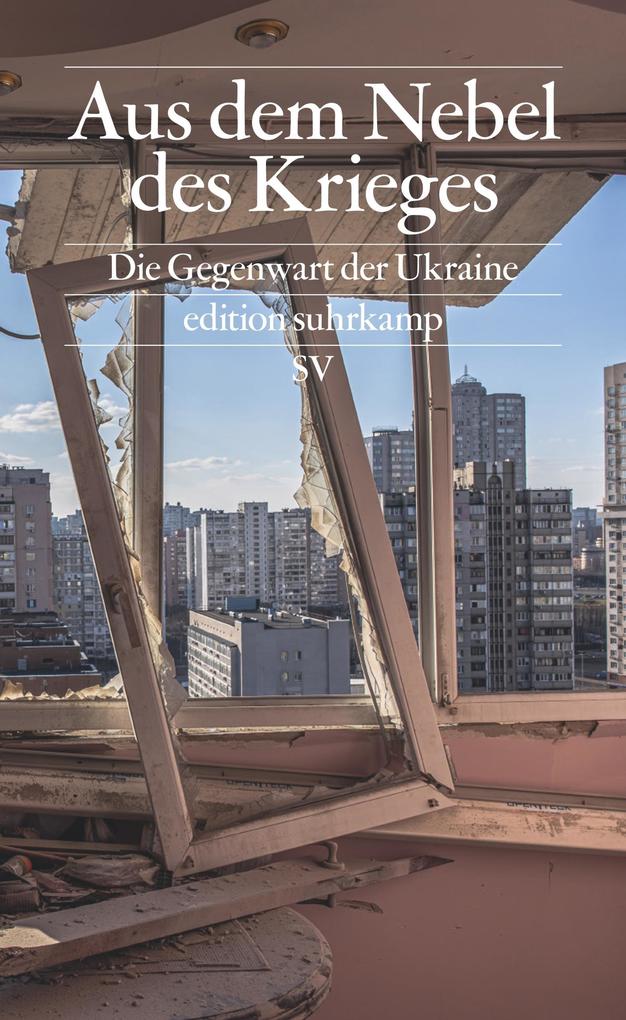

Aus dem Nebel des Krieges

Siebzehn Autorinnen und Autoren erzählen, wie der russische Eroberungskrieg in der Ukraine ihr Leben und Denken verändert hat.

Von Wolfgang Mayr

„Dort versteckt sich die Seele vor einem schrecklichen Gedanken. Dass ein Vernichtungskrieg in mein Leben getreten ist und alles darin umbringt,“ schreibt Kateryna Michcehnko vom Verlag Medusa in Kyjiw im suhrkamp-Buch „Aus dem Nebel des Krieges“.

Ein Buch, das die Ostermarschierenden unbedingt lesen sollten. Ein Buch, in der Tradition des kürzlich verstorbenen GfbV-Gründers Tilman Zülch. Ein Buch als Denkmal für die ukrainischen Ofer der russischen Aggression. Die meisten Autorinnen und Autoren wie Volodymyr Rafeyenko, Oksana Karpovych, Stanislaw Assejev sind zwischen 30 und 40 Jahre alt, manche davon schrieben bis vor Kriegsbeginn in ihrer russischen Muttersprache. „Doch die russischen Truppen nahmen mir sogar die Sprache meiner Mutter,“ schreit literarisch die in Donezk geborene Lyrikerin Ija Kiva den Aggressoren entgegen.

„Aus dem Nebel des Krieges“ hält die Gleichzeitigkeit vieler parallellaufender Entwicklungen in der Ukraine fest: Die Zerstörung und Ruinierung des Lebens, die existenzielle Ausgesetztheit und Traumatisierung, aber auch die gesellschaftliche Mobilmachung, den Widerstand und die Selbstbehauptung, fasst Christine Hamel auf Bayern24 die Inhalte des Sammelbandes zusammen.

Die russische Journalistin Alissa Ganijewa, heute im Exil in Aserbaidschan, „kennt wenig Nachsicht mit ihren Landsleuten. Jahrelang hätten sie die Kriege in Tschetschenien und Syrien ignoriert, ebenso wie die Unterdrückung der Inguschen und Krimtataren. Der „kulturellen Aneignung“ der Krim hätten sie zumindest stillschweigend zugestimmt. Die wenigsten verweigern den Kriegsdienst“, zitiert Judith Leister vom SWR2 die unbequeme Wortmeldung von Ganijewa.

Die Herausgeberinnen Kateryna Michchenko und Katharina Raabehaben auch deutschen Autoren eingeladen, die sich um die Einordnung des Geschehens bemühen. Wie die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, die am Beispiel der Ukraine und Osteuropas feststellt, dass der im Westen totgesagte Nationalstaat noch längst nicht tot ist. Die Literaturwissenschaftlerin Susanne Strätling warnt vor einer generellenAblehnung der russischen Kultur und wirbt für eine „Relektüre“ der Klassiker unter den Vorzeichen der Dekolonisierung. Der Osteuropahistoriker Karl Schlögel kritisiert vehement die deutschen Pazifisten und Friedensbewegten und ihren „germanozentrischen Provinzialismus“. Oder auch deutschnationaler Egoismus. „Moralisch darf man Großmacht sein, aber den Ukrainern Panzer zu liefern, dazu reicht es nicht“, wirft Schlögel den angeblichen Kriegsgegnern und ihrem großen Verständnis für den russischen Kriegspräsidenten Putin Kaltschnäuzigkeit und Hartherzigkeit vor.

Co-Herausgeberin Raabe erklärt ihre Solidarität mit den jungen Frauen und Männern in der ukrainischen Armee, die versuchen, die Front im Osten zu halten. „Gelingt es nicht, könnte die Ukraine als demokratischer Staat von der europäischen Landkarte wieder verschwinden,“ warnt Raabe. Bedauerlicherweise wird das die deutsche Pro-Putin-Allianz aus Linken, AfD, Pazifisten und Friedensbewegten, Impfgegnern und Verschwörungssüchtigen sowie manchen Vertreter der deutschen Wirtschaft nicht kümmern.

SHARE