27-10-2021

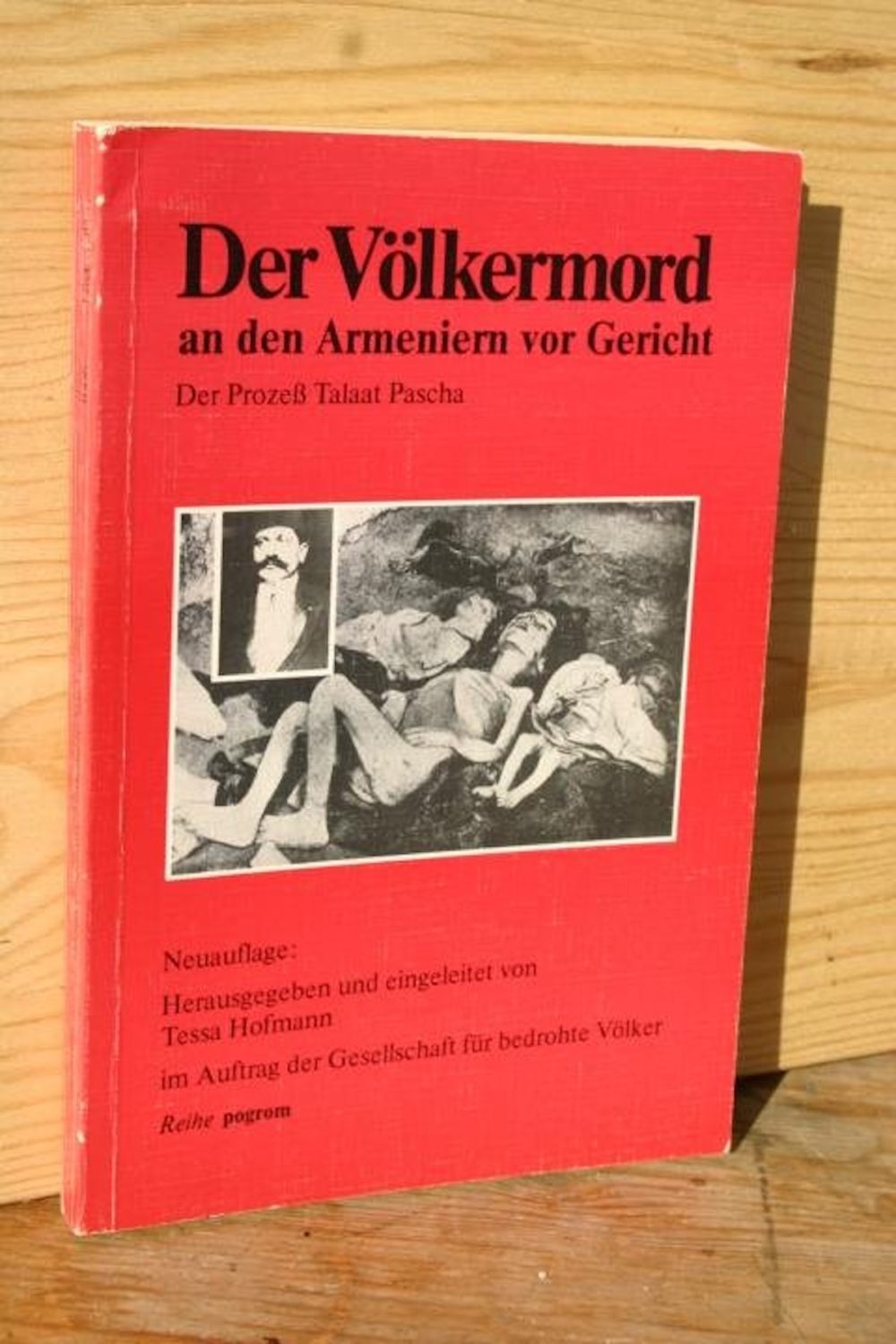

Völkermord an den Armeniern: Tessa Hofmann klärt unermüdlich weiter auf

Die GfbV brachte den Genozid an die Öffentlichkeit. Tessa Hofmann arbeitet unermüdlich weiter

Von Wolfgang Mayr

Die hundertjährige türkische Leugnung des Genozids hat große Forschungslücken hinterlassen. Die Türkei verweigert den Zugang zu Archiven. Der Giftschränke über den Massenmord bleiben geschlossen.

Die Türkei leugnet bis heute diesen Genozid. Trotzdem haben inzwischen mehr als 30 Länder diese geplanten und gezielten Massaker an der armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich 1915 bis 1916 als Völkermord anerkannt. Der deutsche Bundestag verabschiedete trotz entschiedener Proteste des türkischen Präsidenten Erdogan 2016 eine entsprechende Resolution.

Nach dem Völkermord wurde die restliche armenische Bevölkerung assimiliert oder ausgewiesen. In den 1950er Jahren verließen armenische BürgerInnen der Türkei das Land. Die armenische Agenda war damit aber noch nicht abgearbeitet. Nach dem Zerfall der Sowjetunion erklärte sich die Türkei zur Schutzmacht der turkmenischen Völker in Zentralasien, mit dramatischen Folgen für die Republik Armenien und für die armenische Enklave Arzach, Berg-Karabach in Aserbeidschan. Arzach entstand nach der Vertreibung von ArmenierInnen zwischen der armenischen Republik und Berg-Karabach durch den Aseris.

Lange konnte sich Arzach gegen Aserbeidschan behaupten, im letzten Krieg unterstützte die Türkei massiv die Nachbarrepublik und auch Israel lieferte hochtechnologische Waffen den Aseris. Diese schlugen Arzach und die armenische Armee und begannen, Vorbild ihre Väter, mit Vertreibungen aus Arzach. Ganz in der Tradition des türkischen Staatsgründers Attatürk und seiner Völkermordpolitik.

Attatürk-Nachfolger Erdogan kündigte an, die Beziehungen zu Armenien normalisieren zu wollen. Die Entspannung ist laut Erdogan nur möglich, „wenn Armenien einen aufrichtigen Willen zeigt, seine Probleme mit Aserbaidschan zu lösen.“ Im Klartext heißt das, die Armenier sollen Berg-Karabach, Arzach räumen, das Gebiet gehört laut turkmenischen und türkischen Verständnis Aserbeidschan. Der türkisch-turkmenische Krieg gegen die armenische Nation geht also mit anderen Mitteln weiter.

Sein Normalisierungs-Angebot formulierte Erdogan auf einer Pressekonferenz mit dem aserbeidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev während seines Besuches in Arzach. In Gebieten, die Aserbeidschan im letzten Krieg erobert hatte. Symbolisch, aber unmissverständlich.

Leugnen und Lücken

Trotz des türkischen Genozid-Leugnens, das reicht von rechts bis links, von laizistisch bis religiös, haben die ForscherInnen mit Briefen, Dokumenten, Erlässen und Zeitzeugen-Niederschriften die Erinnerung wachgehalten. An den Forschungsergebnissen kann sich die Türkei nicht mehr vorbeidrücken, letztendlich fördert die Genozid-Forschung auch die weltweite Anerkennung.

Gibt es dennoch Forschungslücken, fragt die Tageszeitung TAZ bei der Berliner Soziologin und Armenologin Tessa Hofmann nach. Hofmann zählt zu den ExpertInnen der armenischen Genozid-Geschichte. Sie brachte viele Jahre lang ihr Interesse, Wissen und ihre Kenntnisse in die GfbV ein. Die Armenien-Frage, nach Nationalsozialismus, Holocaust, Zweiter Weltkrieg und stalinistischer Besetzung Ost-Europas, kein Thema damals.

Hofmann erforschte peinlich genau wie unterschiedlich die türkischen Völkermörder und ihre kurdischen Handlanger armenische Frauen und Männer behandelten. Sie stellte fest, dass in der Forschung die Geschlechterdifferenz kaum beachtet wurde. „Möglicherweise deshalb, glaubt sie, weil das Schicksal der Frauen in diesem Genozid zu schambesetzt sei. Themen wie Zwangs- und Hungerprostitution, Vergewaltigung, aber auch die Verstoßung von Zwangsgeschwängerten und Zwangsprostituierten durch ihre Herkunftsgruppe scheinen zur Tabuisierung geführt zu haben,“ führt die TAZ ins Thema ein.

Männer getötet, Kinder und Frauen versklavt

Die islamischen türkischen wie kurdischen ArmenierInnen-Killer gingen nicht wahllos vor, sondern überlegt, also gezielt. Die armenischen Männer wurden ermordet, Kinder und Frauen verschleppt und versklavt, Mädchen und Frauen zur Prostitution gezwungen. Die Erforschung dieser Strategie ist auch deshalb zäh, weil bei der osmanischen Kapitulation 1918 Akten, Korrespondenz und Unterlagen vernichtet wurden. Die TAZ zitiert Tessa Hofmann: „Das betrifft sowohl das jungtürkische Parteiarchiv als auch das Archiv der kaiserlich-deutschen Militärmission im Osmanischen Reich, wodurch bestimmte Aspekte der deutsch-osmanischen Allianz vor und während des Ersten Weltkriegs sich wohl nie mehr hinreichend und abschließend belegen lassen.“

Genozid-Tabu in Armenien

Und es gibt noch einen wesentlichen Grund für die Lücken. In der ehemaligen Sowjetunion durfte über Genozide nicht geforscht werden, weder über die Shoah noch über den türkischen Völkermord an den Armeniern. Dieses Verbot galt auch in der armenischen Sowjetrepublik.

Die Beschäftigung mit der armenischen Geschichte galt in der Sowjetunion als übler reaktionärer Nationalismus, der kurzerhand unterdrückt wurde, erläutert Hofmann in der TAZ das sowjetische Forschungsverbot. Das Institut für Diaspora- und Genozid-Forschung in Bochum versucht – wie Hofmann auch – die erzwungenen Lücken zu schließen. Beispielsweise durch die Befragung von Angehörigen der armenischen Diaspora. Mehr als sieben Millionen Menschen zählen die armenischen Gemeinden außerhalb der Republik Armenien und Arzach. Die armenische Mehrheit lebt somit außerhalb des armenischen Kernlandes.

Ein Genozid wirkt sich „nachhaltig“ auf eine betroffene Bevölkerungsgruppe aus, allumfassend alle Lebensbereiche betreffend, sagt Mihran Dabag vom Institut für Diaspora- und Genozidforschung: „Genozide haben nicht allein eine lange Vorgeschichte, sondern auch tiefgreifende Folgen für die Gemeinschaften der Opfer und Überlebenden – so zum Beispiel die Entstehung unumkehrbarer Gemeinschaftsformen in der Zerstreuung, der Diaspora“ (Zitat TAZ). Das Institut beschäftigt sich deshalb auch mit den Themen Exil, Migration, Diaspora und mit der Weitergabe der Gewalterfahrung an nachfolgende Generationen.

Das Bochumer Institut wird institutionell nicht gefördert. Ein deutscher Kniefall vor türkischen Befindlichkeiten.

Startseite (ruhr-uni-bochum.de)

(5) Institut für Diaspora- und Genozidforschung / Ruhr-Universität Bochum | Facebook

Interview mit Mihran Dabag – YouTube

Zwangsumgesiedelt und privilegiert. Armenier im Iran, von Tessa Hofmann, 30.3.2010 (gfbv.it)

tessa hofmann über völkermordleugnung und strafbarkeit (torossarian.com)

Über Uns – ARBEITSGRUPPE ANERKENNUNG – GEGEN GENOZID, FÜR VÖLKERVERSTÄNDIGUNG (AGA) (aga-online.org)

SHARE