05-03-2025

Drill, baby, drill – Amerikas indigene Völker zwischen Hoffnung und Rückschritt

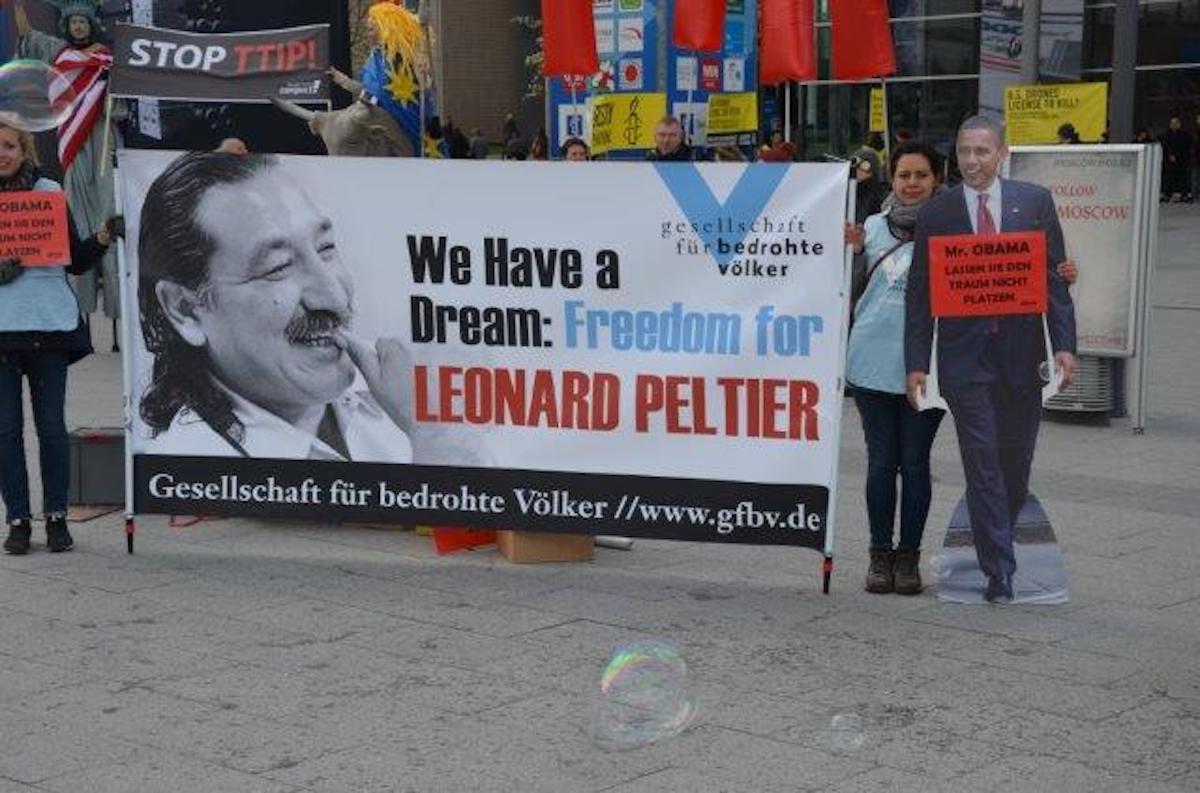

Der Fall Leonard Peltier steht symbolisch für den jahrelangen Kampf der indigenen Völker gegen strukturelle Ungerechtigkeit in Amerika – ein Thema, das der aktuelle Kampf um Land und Ressourcen erneut unterstreicht, meint Jan Diedrichsen.

Von Jan Diedrichsen

Nach fast 50 Jahren hinter Gittern kehrt Leonard Peltier zurück in sein Heimatreservat Turtle Mountain. Nicht als freier Mann – die lebenslange Haftstrafe wurde von Präsident Joe Biden in letzter Minute lediglich in Hausarrest umgewandelt. Doch seine Freilassung ist mehr als eine persönliche Geste. Sie ist eine späte Anerkennung dessen, was seit Jahrzehnten offensichtlich war: Der Fall Peltier ist ein Schandfleck in der amerikanischen Justizgeschichte.

1977 wurde er in einem zweifelhaften Verfahren zu zweimal lebenslänglich verurteilt – für einen Doppelmord, den er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht begangen hat. FBI-Agenten waren bei einer Schießerei im Pine-Ridge-Reservat getötet worden, Beweise gegen Peltier gab es – keine belastbaren. Zeugenaussagen wurden durch Druck erzwungen, ballistische Analysen ignoriert, eine Neuverhandlung stets blockiert. Der Fall war nie eine reine juristische Angelegenheit – er war ein Symbol für das Verhältnis zwischen den USA und ihren indigenen Völkern.

Peltier wurde zur Ikone. Seine Geschichte verband sich mit den Wunden eines Volkes, das seit Jahrhunderten um seine Existenz kämpft. Er wurde zum Mahnmal eines Systems, das indigene Stimmen zum Verstummen bringen wollte. Von Nelson Mandela bis zum Europäischen Parlament – weltweit forderten Menschen seine Freilassung. Bill Clinton und Barack Obama ließen ihn in der Zelle. Selbst der Papst scheiterte mit seiner Bitte um Gnade.

Biden tat, was überfällig war. Doch Peltiers Schicksal steht für weit mehr als eine juristische Fehlentscheidung. Es ist die Geschichte eines Amerikas, das indigene Rechte immer dann verteidigt, wenn sie nicht im Weg stehen.

Das doppelte Gesicht der Trump-Jahre

Unter Trump zeigte sich die strukturelle Missachtung indigener Belange offener denn je. Pipelines wie die Dakota Access und Keystone XL wurden gegen den Widerstand der Betroffenen vorangetrieben, indigene Gebiete für Rohstoffförderung freigegeben. Drill, baby, drill – das Mantra der fossilen Lobby wurde Regierungspolitik. Dass dabei heilige Stätten und Reservatsland bedroht wurden, war Nebensache.

Dennoch war Trumps Verhältnis zu indigenen Amerikanern widersprüchlich. Gruppen wie Native Americans for Trump unterstützten ihn und argumentierten, dass seine Wirtschaftspolitik Wohlstand bringen würde – vor allem dort, wo Öl- und Gasförderung Arbeitsplätze schafft. Während einige indigene Gemeinschaften in ihm den Feind sahen, hielten ihn andere für das kleinere Übel in einem System, das sie ohnehin ignoriert.

Strukturelle Gewalt und alte Wunden

Die eigentlichen Probleme der indigenen Völker Amerikas sind nicht nur politische. Sie sind strukturell, tief verwurzelt und seit Generationen ungelöst. Trotz rechtlicher Anerkennung als souveräne Nationen sind die Reservationen oft von Armut, Gewalt und Perspektivlosigkeit geprägt. Die Suizidrate unter indigenen Jugendlichen ist viermal so hoch wie im US-Durchschnitt. Fehlende Gesundheitsversorgung, Polizeigewalt, Schikanen durch Einwanderungsbehörden – all das gehört zum Alltag.

Trump machte es schlimmer. Seine verschärfte Grenzpolitik traf auch indigene Völker, deren Siedlungsgebiete über die US-Mexiko-Grenze reichen. Navajo-Familien wurden festgesetzt, weil Grenzschutzbeamte sie für illegale Einwanderer hielten. Der Respekt vor indigenen Verträgen wich einem Law-and-Order-Denken, das indigene Menschen immer noch als „die Anderen“ betrachtet.

Andrew Jacksons langer Schatten

Dass Trumps Republikaner ausgerechnet Andrew Jackson als historischen Bezugspunkt feiern, macht das Bild noch düsterer. Jackson, der siebte Präsident der USA (1829–1837), war einer der aggressivsten Gegner indigener Völker. Mit dem „Indian Removal Act“ von 1830 zwang er Zehntausende Cherokee, Muskogee, Seminolen, Chickasaw und Choctaw, ihre angestammten Gebiete im Südosten zu verlassen. Der „Trail of Tears“, der Zwangsmarsch nach Westen, kostete Tausende das Leben. Jackson betrachtete indigene Nationen nicht als eigenständige Völker, sondern als Hindernisse für die Expansion der USA.

Dass Trump ihn bewundert, kommt nicht als Überraschung. In seinem Büro hängt ein Porträt Jacksons, er besuchte dessen Grab und verglich sich mehrfach mit ihm.

Der nächste Kampf beginnt

Leonard Peltier ist nun alt, krank, und kann sein Leben nur noch in begrenzter Freiheit verbringen. Doch seine Geschichte bleibt ein Symbol dafür, dass indigene Rechte in den USA ein ewiger Kampf sind. Die nächste Front ist längst eröffnet: Es geht um Land, Ressourcen – und um die Frage, ob die Bagger und Bohrer wieder siegen werden.

Hier ein Podcast von Claus Biegert zum Leben von Leonard Peltier

SHARE